L’AMIANTE

Qu’est-ce que l’amiante ?

L’amiante est un terme générique désignant un groupe de minéraux fibreux naturels, autrefois très prisés pour leurs propriétés exceptionnelles : résistance à la chaleur, à la traction, aux produits chimiques, et leur capacité d’isolation. On le trouvait dans de nombreux matériaux de construction, textiles, et équipements industriels avant que ses dangers ne soient pleinement reconnus.

Il existe six types d’amiante, dont les plus courants sont le chrysotile (amiante blanc), l’amosite (amiante brun) et la crocidolite (amiante bleu). Chaque type présente des fibres de forme et de taille différentes, mais toutes sont microscopiques et peuvent être facilement inhalées.

Utilisation de l’amiante dans le bâtiment

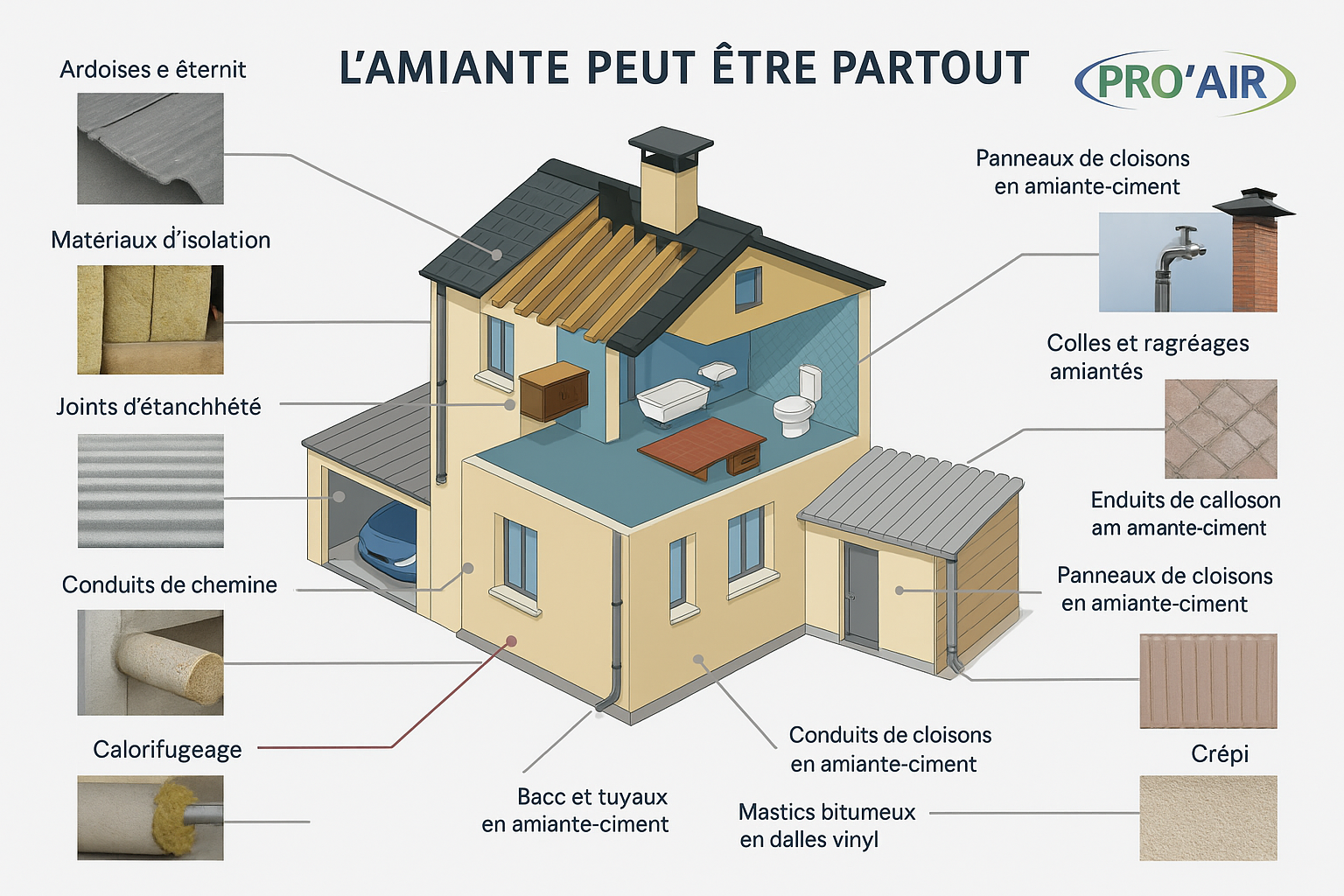

L’amiante a été massivement utilisé dans le secteur du bâtiment tout au long du 20e siècle en raison de ses propriétés exceptionnelles : résistance à la chaleur, au feu, à l’humidité et aux agressions chimiques. On le retrouve dans une grande variété de matériaux de construction, notamment les plaques de fibrociment, les conduits d’évacuation, les dalles de sol, les colles, les enduits, ou encore les faux plafonds. Il était également intégré dans les flocages, les isolations de tuyauteries (calorifugeages) et certaines peintures techniques.

Bien que son usage soit désormais interdit en France depuis 1997, l’amiante demeure présent dans de nombreux bâtiments construits avant cette date, ce qui rend son repérage essentiel avant toute rénovation ou démolition.

Informations Complémentaires sur l’Amiante et l’Analyse

Typologie de matériaux

Les objets soumis à essai sont des matériaux ou produits dont la composition a intégré de l’amiante pendant certaines périodes de leur fabrication. L’offre s’applique donc aux produits qui sont par définition des matériaux manufacturés, standardisés et mis en œuvre en l’état.

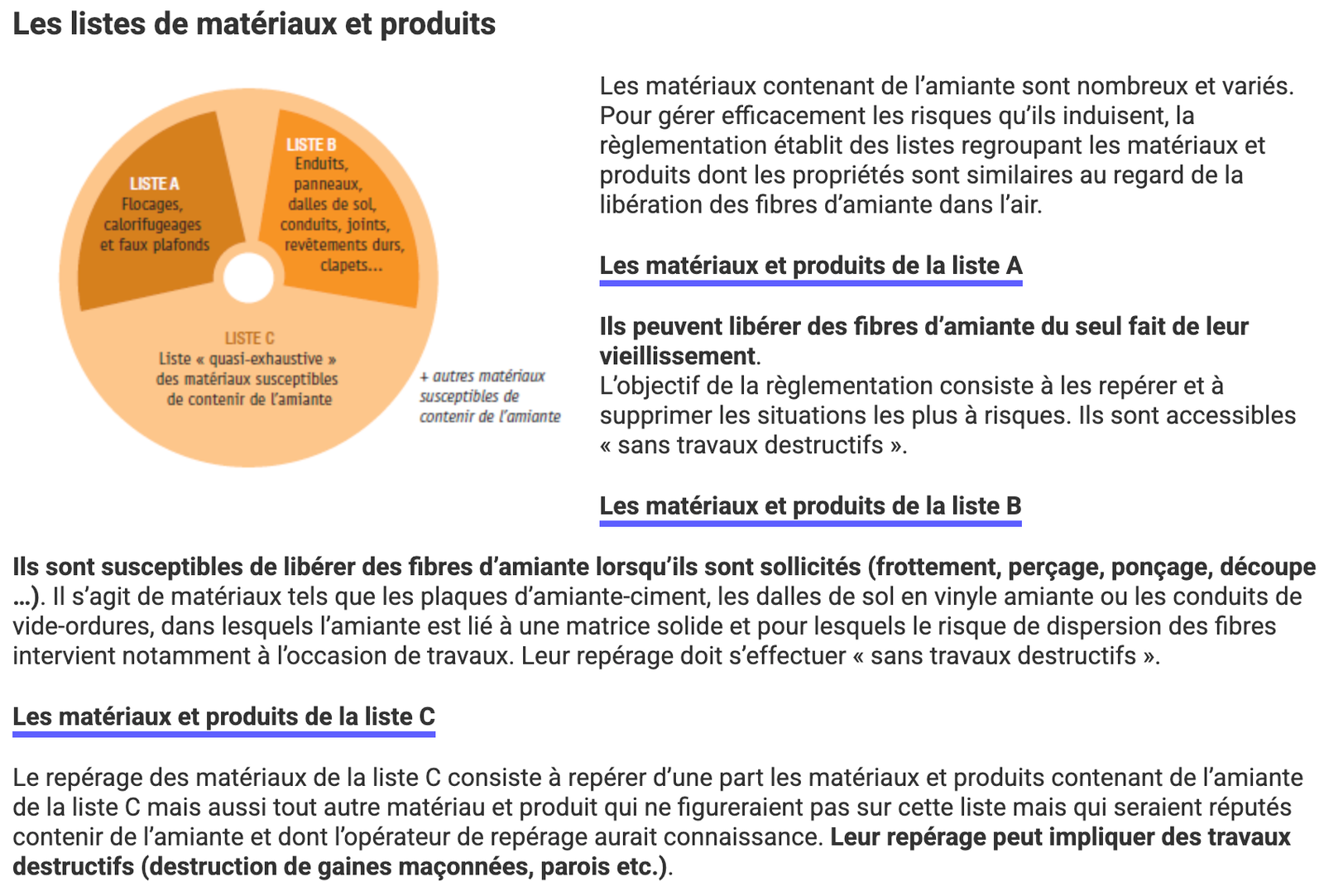

Extrait du site sante.gouv.fr

Les objets soumis aux analyses doivent être issus de sondages de matériaux des listes A (article R 1334-20), liste B (article R. 1334-21) et liste C (article R. 1334-22) également reprises dans la norme NF X 46-020 – Août 2017.

En aucun cas, le client ne peut transmettre des mélanges de produits ou de matériaux manufacturés pour lesquels l’homogénéité de l’échantillon n’est pas garantie, mettant en jeu directement la fiabilité de l’analyse.

Détection des 6 types d’amiante réglementaire

Le résultat rendu compte de la détection ou non de fibres d’amiante avec identification des 6 types d’amiante réglementaires : la chrysotile, l’amosite, la crocidolite, l’actinolite, la trémolite et l’anthophyllite.

Ce résultat respecte la définition d’une fibre au sens de la NFX 43-050 : bords parallèles ou étagés, rapport longueur/largeur > 3.

L’analyse d’amiante au MOLP/MET

En fonction de la nature du matériau et en accord avec l’arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire analyse les échantillons au MOLP (Microscope Optique à Lumière Polarisée) ou au MET (Microscope Électronique en Transmission). La technique MOLP est particulièrement adaptée pour les échantillons fibreux. Tous les échantillons sont décrits et observés au stéréomicroscope (ou loupe binoculaire).

Le traitement sur l’échantillon est une adaptation de la méthode Chatfield, qui consiste à effectuer une attaque thermique par calcination puis une attaque chimique par acidification (à l’acide chlorhydrique), dans le but de libérer efficacement les fibres d’amiante pour l’analyse au MET. Le laboratoire garantit une limite de détection à 0.1% en masse sur la prise d’essai effectuée.

« Fibres d’amiante non détectées » au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d’amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0.2 µm.

« Fibres d’amiante non détectées » au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d’amiante sur l’échantillon.

Séparation de couches

Une couche est une étendue de matière sur une surface dont la fonction est unitaire. Une couche peut être constituée de plusieurs strates conçues ensemble, pour un même usage.

Exemples :

- Une colle noire = une couche

- Moquette = la plaque souple servant de support des fibres + fibres synthétiques = une couche

- Maillage de fibres et liant = une couche

Conformément à l’arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire peut soit effectuer une analyse couche par couche des échantillons, soit une analyse sur une couche spécifique. En revanche, le laboratoire n’est pas en mesure de proposer d’analyse globale (plusieurs couches séparables analysées conjointement).

Par défaut, et en l’absence d’indications, le laboratoire effectue une analyse couche par couche. Dans le cas où le client choisit, au moment de la commande, la couche qu’il souhaite analyser, alors le laboratoire prépare ladite couche, si cela est techniquement possible. Dans le cas inverse, la couche est analysée conjointement avec les matériaux annexes indissociables qui sont présents dans l’échantillon.

Le laboratoire ne peut pas toujours séparer les matériaux

Le laboratoire ne pourra pas séparer systématiquement tous les types de matériaux. En effet, dans certains cas, la nature même du matériau ne permet pas une bonne séparation sans risquer une inter-contamination des couches mettant directement en jeu la fiabilité du résultat.

Exemples : Colle jaune ou colle noire + ragrafage ; Mortier (ou béton ou chape) + peinture ; Mastic ou enduit + peinture ; Fibres-ciment + peinture ; Plâtre + peinture ; Papier + peinture ; Plâtre + enduit.

Réglementation

- Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, aux conditions de compétences du personnel et d’accréditations des organismes procédant à ces analyses.

- Normes :

- NF X 46-020, Août 2017 : « Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis »

- NF X 43-050, Jan 1996 : « Détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique à transmission – Méthode indirecte »